オウンドメディアトップ

< 前の記事

2025/12/08

オウンドメディア寒さを味方にした食文化|信州大町の凍りもち

信州大町の冬は、ただ寒いだけの季節ではありません。雪に閉ざされ、山からの風が鋭さを増すこの時期、暮らしは自然と内向きになり、人々は「どう冬を越すか」を静かに考えてきました。派手な観光資源が語られることは少なくても、台所や軒先には、この土地ならではの知恵が確かに息づいています。

その象徴のひとつが「凍りもち(凍み餅)」です。炊きたてのもちを、あえて凍らせ、何度も寒さにさらし、時間をかけて乾燥させる——一見すると遠回りにも思えるこの工程は、信州の冬を生き抜くために生まれた、極めて合理的な食のかたちでした。

凍りもちは、名物料理として観光客に大きく打ち出されてきた存在ではありません。むしろ、日常の延長線上にあり、各家庭で当たり前のように作られ、当たり前のように食べられてきた保存食です。だからこそ、その背景には、土地の気候、暮らしのリズム、そして「冬をどう使いこなすか」という発想が色濃く刻まれています。

なぜ凍らせるのか。なぜ乾かすのか。その理由を辿っていくと、凍りもちが単なる郷土料理ではなく、信州大町という土地で積み重ねられてきた生活の知恵そのものであることが見えてきます。寒さを避けるのではなく、受け入れ、利用し、味方につける。その思想は、今もこの町の冬の風景に静かに残っています。

凍りもちの料理工程|「凍らせて、ほどいて、乾かす」冬の手仕事

凍りもち(凍み餅)の工程は、見た目以上に“時間”が主役です。材料が少ないぶん、手をかける場所は「こねる」でも「味付け」でもなく、寒さと日差しに委ねる時間そのものにあります。信州大町のように冷え込みが強く、日中と夜間の温度差がはっきりする地域では、この自然のリズムが、凍りもちづくりの工程とぴたりと重なってきました。

まずは餅をつくところから始まります。もち米を蒸し、しっかりと搗いて、余計なムラが出ないよう滑らかな餅に仕上げます。ここで大切なのは、いつもの「食べる餅」を作るつもりで丁寧に仕上げることです。凍りもちの品質は、この最初の餅の出来で大きく変わります。搗きが甘いと内部が粗くなり、凍結や乾燥の進み方が不均一になって、割れやすさや仕上がりの香りにも影響します。

餅ができたら成形します。地域や家によって形はさまざまですが、共通するのは「乾きやすい形」に整えることです。細長く伸ばしてから輪切りにする家もあれば、最初から薄めの板状にする家もあります。いずれにしても厚みを揃えるのが肝心で、厚い部分だけ乾きが遅れると、内部に水分が残り、保存性が落ちたり、匂いが出たりする原因になります。凍りもちが“保存食”である以上、見た目よりも均一さが大切にされてきました。

成形した餅は、いよいよ「凍らせる」工程に入ります。真冬の夜、外に吊るしたり、風通しのよい場所に並べたりして、餅の芯までしっかり凍らせます。冷凍庫とは違い、自然の凍結はゆっくり進むため、餅の内部の水分は細かな氷の結晶へと変わり、組織の中に微細な変化を起こします。この“ゆっくり凍る”という点が、凍りもちの独特の食感と香りの下地になっていきます。

夜に凍った餅は、昼間に少しだけほどけます。日中の弱い日差しや気温の上昇で表面がゆっくり緩み、夜にまた凍る。この「凍結と解凍」を何度も繰り返すことで、餅の中に小さな空隙が生まれ、同時に水分が外へ逃げる道ができていきます。凍りもちが乾燥しやすく、出汁を吸いやすく、軽い口当たりになるのは、この段階で餅の内部に“通り道”が作られるからです。

ある程度凍結と解凍を重ねたら、次は乾燥です。軒先に吊るしたり、すのこに並べたりして、風と日差しに当てながら数週間かけて水分を抜いていきます。ここは急ぐと失敗しやすい工程で、乾きが早すぎると表面だけ固くなり、内部の水分が閉じ込められます。逆に乾きが遅いと、においが出たりカビの原因になります。信州の冬の晴れ間は空気が乾き、風が冷たく、乾燥に向いています。凍りもちがこの土地で育ったのは、料理というより「気候が工程を完成させてくれる」条件が揃っていたからでもあります。

十分に乾燥すると、餅は驚くほど軽くなり、叩くと硬い音がするほど締まります。この状態になれば、保存の準備が整った合図です。家によっては、乾燥後にさらに室内で寝かせて余分な湿気を抜いたり、保存前にひとつずつ状態を確かめたりします。凍りもちづくりは、ひと手間を足して豪華にする料理ではなく、むしろ「手をかけすぎないために、丁寧に見守る」料理です。冬の仕事が落ち着く時期に、家の軒先で静かに進むその工程自体が、信州の冬の暮らしを形づくってきました。

なぜ凍らせるのか|寒さを「保存装置」として使う発想

凍りもちの最大の特徴は、「凍らせる」という工程が、味のためだけではなく、暮らしの合理性のために組み込まれている点です。冷蔵庫も乾燥機もない時代、冬の寒さは避けるものではなく、使いこなすべき資源でした。信州大町のように冬の冷え込みが厳しい地域では、気温が自然に氷点下へ落ちる夜が続きます。つまり外に出しておくだけで、素材を凍結させる環境が整っていたのです。

凍結はまず、衛生面で大きな意味を持ちます。微生物の活動を抑え、腐敗の進行を遅らせる働きがあります。さらに、凍結と解凍を繰り返すことで、餅の内部に小さな空隙が生まれ、乾燥が進みやすくなります。乾燥は保存性を決定づける要素で、水分が抜けるほど腐りにくく、軽く持ち運びやすくなります。凍らせることは、乾燥を助け、結果として保存を成立させるための“前工程”でもありました。

もうひとつ、凍らせる理由は「食べ方の幅」を広げるためです。普通の餅は焼けば膨らみ、煮ればとろけますが、凍りもちになると性格が変わります。軽く炙れば香ばしさが立ち、煮れば出汁や汁を吸い込んで、噛むほどに味がにじむ。お椀の中で主役になるというより、汁や具材と一体になって体を温める“冬の道具”のような存在になります。凍らせることで内部に生まれた空隙が、この吸い込みの良さを生み、凍りもちならではの食感へ繋がっていきます。

そして何より、凍りもちには「冬の時間を無駄にしない」という思想があります。雪で畑仕事が止まり、山へ入ることも難しい季節に、家の周りでできる仕事として、保存食を作る。凍りもちは、冬の厳しさの中で生まれた受け身の工夫ではなく、冬の環境を前提に組み立てられた能動的な技術です。寒さを敵として耐えるのではなく、寒さを味方にして、食を整える。この発想が、信州の冬の暮らしの奥行きを作ってきました。

凍りもちを語るとき、料理工程の説明だけでは足りません。そこにあるのは、気候と暮らしの折り合いの付け方であり、自然のサイクルに合わせて生活をデザインする知恵です。信州大町の冬が静かであるほど、この食の背景はくっきり見えてきます。軒先に並ぶ白い餅の列は、観光のための風景ではなく、冬を越えるための小さな仕組みが積み重なった、生活の風景そのものなのです。

凍りもちの食べ方|日常食としての位置づけ

凍りもちは、完成した瞬間に「ごちそう」になる食べ物ではありません。むしろ、本領を発揮するのは、寒さが続く日々の食卓です。信州大町では、凍りもちは特別な行事食というより、冬のあいだ自然と登場する“日常の延長線上の食材”として扱われてきました。

最もシンプルなのは、炙って食べる方法です。囲炉裏や火鉢、現在であればガス火やトースターで、表面が少し色づくまで焼くと、乾燥した餅の中から香ばしい香りが立ち上がります。完全に膨らむことはなく、軽く締まったままの食感ですが、その分、噛むほどに米の甘みがゆっくりと広がります。砂糖をまぶしたり、醤油を軽く垂らしたりと、味付けは控えめです。

もうひとつ、凍りもちの定番は汁物に入れる食べ方です。味噌汁やすまし汁、時には野菜たっぷりの煮込みの中に割り入れることで、凍りもちが汁を吸い込み、柔らかく戻ります。ここで特徴的なのは、普通の餅のように溶けて主張するのではなく、具材や出汁と一体化する点です。噛むと中から汁がにじみ出る感覚は、凍りもちならではのものです。

家庭によっては、甘辛く煮含める食べ方もあります。醤油と砂糖で軽く味を含ませ、仕上げにきな粉をまぶしたり、刻み海苔を添えたりすることもあります。ただし、味を強くしすぎることは少なく、凍りもちそのものの軽さを活かすのが基本です。主役になるというより、体を温め、腹持ちを良くする役割を担ってきました。

こうした食べ方からも分かるように、凍りもちは「空腹を満たすための知恵」として存在していました。雪深い冬、買い物に出ることも難しい日々の中で、保存のきく炭水化物は貴重です。米をそのまま炊くよりも、凍りもちとして保存しておけば、必要な分だけ使えます。無駄がなく、計画的に食べられる点も、この料理が生活に根付いた理由のひとつです。

現代の感覚で見ると、凍りもちはどこか素朴で、地味な食べ物に映るかもしれません。しかし、保存性、調理の幅、体を温める役割を併せ持つ点で、極めて合理的な食品です。信州大町の冬の食卓に凍りもちが自然と並んできたのは、郷土料理だからではなく、「そこにあると助かる存在」だったからだと言えるでしょう。

凍りもちを食べるという行為は、単に昔の味を懐かしむことではありません。寒さとともに暮らしてきた土地の時間感覚を、食を通してなぞることでもあります。湯気の立つ汁椀の中で戻っていく凍りもちの姿は、信州大町の冬が育んできた、静かで持続的な暮らし方を今に伝えています。

凍りもちが生まれた背景|信州の冬と暮らしの関係

凍りもちが生まれた背景をたどると、信州大町の冬の暮らしそのものが浮かび上がってきます。冬のあいだ、この地域は雪に覆われ、畑仕事や山仕事はほとんどできなくなります。外へ出ること自体が負担になる日も多く、食材の調達は限られていました。そうした環境の中で、秋に収穫した米をどう使い、どう冬を越すかは、各家庭にとって切実な問題でした。

冷蔵庫や流通が整う以前、食べ物を長く保たせる方法は、塩蔵、乾燥、発酵といった限られた選択肢しかありませんでした。その中で、信州の寒さは強力な味方になります。夜になると確実に氷点下まで気温が下がり、日中は晴れて乾いた風が吹く。この安定した冬の気候が、「凍らせてから乾かす」という工程を、特別な設備なしに可能にしていました。

凍りもちが家庭ごとに作られてきたのも、この料理が大量生産向きではなかったからです。天候や気温の微妙な変化を見ながら、凍り具合や乾き具合を日々確かめる必要がありました。今日は外に出す、今日は引っ込める、といった判断は、長年の経験に基づくもので、作業というより「冬の日課」に近い感覚だったと言えます。凍りもちづくりは、暮らしのリズムに組み込まれた行為でした。

また、凍りもちは保存食であると同時に、家族の人数や冬の長さを見越して量を調整できる柔軟さも持っていました。米をすべて一度に食べ切るのではなく、形を変えて残しておく。必要なときに戻して食べる。この考え方は、資源を無駄にしないだけでなく、精神的な安心感にもつながっていました。雪深い冬に、食べるものがあるという事実は、それだけで心を支えてくれるものでした。

凍りもちが「ごちそう」ではなく、「備え」として根付いてきた理由もここにあります。祝いの席や特別な日に出す料理ではなく、日々の空腹や寒さをしのぐための存在。だからこそ、派手な味付けや見栄えは求められず、確実に役に立つことが何より重視されてきました。この実用性こそが、凍りもちを信州の冬の風景として定着させた最大の要因です。

現代の視点で見ると、凍りもちは「昔ながらの郷土料理」として語られがちですが、本質は過去の遺産ではありません。自然条件を前提に生活を組み立てるという考え方は、今も変わらず価値を持っています。信州大町の冬が育ててきた凍りもちは、この土地で人がどう自然と折り合いをつけてきたのかを、静かに物語る存在なのです。

現代に残る凍りもちの価値|失われかけた保存食が持つ意味

生活環境が大きく変わった現代において、凍りもちを日常的に作る家庭は確実に減っています。冷蔵庫や冷凍庫が普及し、食材は一年中安定して手に入り、保存のために時間と手間をかける必要はほとんどなくなりました。その意味では、凍りもちは「なくても困らない食べ物」になったと言えるかもしれません。

それでもなお、信州大町を含む地域で凍りもちが完全に消えていないのは、この食べ物が単なる保存手段を超えた価値を持っているからです。凍りもちを作ることは、効率を追求する行為ではなく、季節と向き合い、時間をかけて待つことを前提にした営みです。そこには「早く、簡単に」という現代の価値観とは異なる軸があります。

凍りもちの工程には、常に自然の様子を観察する視点が求められます。今日は冷え込みが足りるか、明日は天気が崩れないか、風は強すぎないか。判断の基準はマニュアルではなく、日々の空や気温、体感です。この感覚的な知恵は、データ化しにくく、教科書にも残りにくいものですが、地域の暮らしの中で確実に受け継がれてきました。

また、凍りもちは「手間をかけた結果がすぐに返ってこない」食べ物です。仕込んでから食べられるまでに、数週間、時にはそれ以上の時間がかかります。この待ち時間は、効率だけを考えれば無駄に見えるかもしれません。しかし、その時間こそが、冬の暮らしにリズムを与え、日々を区切る役割を果たしてきました。凍りもちづくりは、冬をただ耐える時間にしないための工夫でもあったのです。

近年、凍りもちが改めて注目される背景には、こうした価値の再評価があります。大量生産や即時消費では得られない、土地と結びついた食文化への関心が高まりつつあります。凍りもちの素朴な味わいは、派手さはないものの、食べる側に「どこで、どう作られたのか」を自然と想像させます。それは、食と土地の距離が近かった時代の感覚を、静かに呼び戻します。

信州大町の凍りもちは、保存食としての役割を終えつつある一方で、暮らしのあり方を問い直す存在として生き残っています。自然条件を前提にし、無理に逆らわず、時間を味方につける。その考え方は、食に限らず、これからの暮らし方を考える上でも示唆に富んでいます。凍りもちは、過去の知恵であると同時に、未来へのヒントを含んだ食文化なのです。

凍りもちを通して見る信州大町|郷土料理が語る土地の輪郭

凍りもちをひとつの料理として捉えると、その素朴さや地味さが先に立つかもしれません。しかし、信州大町という土地に目を向けて見直すと、凍りもちはこの地域の輪郭を極めて正確に映し出す存在であることが分かります。派手さよりも持続性を重んじ、自然条件を読み取りながら暮らしを組み立ててきた姿勢が、そのまま形になった食べ物だからです。

信州大町は、観光地として強い自己主張をする町ではありません。北アルプスの麓という恵まれた立地を持ちながらも、白馬のような華やかさとは距離を置き、生活の延長としての風景を保ってきました。凍りもちが「名物」として前面に押し出されてこなかったのも、この町の性格と重なります。必要だから作り、役に立つから残してきた。それ以上でも以下でもない在り方です。

郷土料理という言葉は、ともすると過去のもの、保存すべき文化財のように語られがちです。しかし凍りもちの場合、それは今も続く生活感覚の延長にあります。気温の変化を気にし、空を見上げ、乾き具合を確かめる。その一連の行為は、現代の暮らしの中では失われつつある「環境との対話」を思い出させてくれます。凍りもちは、食べる行為を通して、土地と再び接続するための入り口でもあります。

また、外からこの土地を訪れる人にとって、凍りもちは信州大町を理解するための静かな手がかりになります。豪華な料理や分かりやすい名物では伝わらない、この町の時間の流れや価値観が、凍りもちの背景には凝縮されています。なぜ凍らせるのか、なぜ待つのか、なぜ手間を惜しまないのか。その問いに向き合うことは、そのまま信州大町という場所に向き合うことでもあります。

凍りもちが今後も大量に消費されることはないかもしれません。それでも、この土地に根付いた食文化として語り継がれていく価値は失われていません。むしろ、速さや効率が当たり前になった今だからこそ、凍りもちのような存在は、暮らしの別の選択肢を示してくれます。信州大町の冬が育んだこの保存食は、土地の記憶を静かに伝え続ける語り部のような存在なのです。

-

信州大町の田舎飯とは?地元の食卓に並び続けてきた日常の料理

「田舎飯」という言葉は、不思議な響きを持っています。どこか素朴で、質素で、特別な料理ではないように聞こえる一方で、その土地に根づいた確かな存在感も感じさせます。信州大町においても、この言葉は料理名を指すというより、もっと曖昧で、もっと日常に近い意味で使われてきました。信州大町の田舎飯は、「これが名物です」と胸を張って語られるものではありません。観光パンフレットに載ることも少なく、店先に看板が掲げられることもほとんどありません。それでも、長いあいだこの土地で暮らしてきた人々の食卓には、当たり前のように並び続けてきました。北アルプスの山々に囲まれた信州大町は、冬が長く、気候も厳しい土地です。かつては流通も今ほど整っておらず、食べ物は「選ぶ」ものではなく、「あるものをどう食べるか」を考える対象でした。田舎飯は、そうした条件の中で生まれ、無理なく、無駄なく続いてきた食事のかたちです。そこに並ぶ料理は、どれも決して派手ではありません。白いご飯に、具だくさんの汁物、少しの煮物や漬物。肉が主役になることは少なく、味付けも控えめです。しかし、その一つひとつが、季節や体調、家族構成に合わせて自然に選ばれてきました。信州大町の田舎飯を語るうえで重要なのは、料理名そのものよりも、「どういう場面で食べられてきたか」という点です。朝の忙しい時間、雪かきのあと、何も特別な予定のない夜。そうした日常の中で、静かに繰り返されてきた食事こそが、田舎飯と呼ばれてきました。この記事では、信州大町で実際に家庭の食卓に並んできた、具体的な田舎飯の料理を取り上げていきます。郷土料理として整理されたものではなく、地元の人にとっては「名前をつけるほどでもない」料理たちです。それらを一つずつ見ていくことで、この土地の暮らしと食の距離感が、少しずつ浮かび上がってくるはずです。信州大町の田舎飯が生まれた背景|山の暮らしが食卓を決めてきた

信州大町の田舎飯を「料理」として眺める前に、まず触れておきたいのは、この土地の条件です。田舎飯は、だれかが流行をつくって広めたものでも、外から持ち込まれて定着した名物でもありません。もっと静かに、もっと現実的に、暮らしの都合から形づくられてきました。食べ物は好みで決めるものというより、目の前にあるものをどう工夫して食べるかという問いに近かったのです。信州大町は北アルプスの山麓に位置し、季節の変化が大きい地域です。特に冬は長く、寒さも厳しい日が続きます。雪が積もれば移動は思うようにいかず、山間部では道路状況も変わりやすい。今でこそ流通が整い、欲しいものは手に入りますが、それでも土地の記憶として残っているのは「手元にある材料で回す」という感覚です。田舎飯は、その感覚を今も引きずりながら続いています。もう一つの大きな要素は、保存という知恵です。冬に畑から新鮮な野菜が十分に採れない時期があるからこそ、秋の終わりから冬にかけて、漬ける、干す、仕込むという作業が食生活に組み込まれてきました。野沢菜漬けやたくあん、自家製味噌といった存在は、単なる付け合わせではなく、冬を越えるための基盤でした。田舎飯の食卓には、主役級の料理よりも、こうした土台が常にありました。田舎飯が「派手ではない」のは、節約のためだけではありません。素材を無駄にしないため、調理を複雑にしないため、そして何より、毎日の生活の中で無理なく続けるためです。だから信州大町の田舎飯は、見た目で驚かせる方向ではなく、食べ続けることで身体に馴染む方向に育ってきました。味付けは濃くしすぎず、野菜や豆腐、油揚げのような身近な材料が中心になり、汁物が食卓の中心を担うことが多かったのも自然な流れです。さらに、田舎飯は「家の味」と強く結びついています。同じ料理名で呼ばれていても、家庭ごとに具や味付けが違い、手順もまちまちです。そもそもレシピとして固定されていないことが多く、塩梅はその日の体調や気温、手元の材料で変わります。だから田舎飯は、料理の型を語るより、暮らしのリズムを語ったほうが伝わりやすいのです。朝は時間がないから汁物で整える、昼は作り置きの煮物で済ませる、夜は漬物でご飯が進む。そうした積み重ねが、結果として「この土地の食」になっていきました。この章で見えてくるのは、信州大町の田舎飯が「特別な料理」ではなく「生活の設計」だったということです。山の暮らし、冬の長さ、保存の知恵、日々の労働、そのすべてが食卓に反映されてきました。次の章からは、そうした背景の上に具体的に並んできた田舎飯を、料理として一つずつ見ていきます。まずは、ご飯ものと汁物。派手さはないのに、なぜか記憶に残る、信州大町の日常の味です。ご飯もの|主役にならないが、食卓の中心にあったもの

信州大町の田舎飯を語るとき、ご飯ものは決して派手な存在ではありません。白いご飯があり、その横に何かを添えるというよりも、ご飯そのものが食卓の基準点として静かに置かれてきました。味を主張する役割ではなく、他の料理を受け止め、日々の食事を安定させる存在です。代表的なのは、山菜を使った炊き込みご飯です。春から初夏にかけて採れる山菜を中心に、その年、その家で手に入ったものを刻んで米と一緒に炊き込みます。具材や量は決まっておらず、年によっても家庭によっても違います。味付けも控えめで、山菜の香りやほろ苦さが残る程度に整えられることが多く、いわゆるごちそう感はありません。それでも、季節の始まりを感じさせる一膳として、自然に食卓に並んできました。もう一つ、信州大町の田舎飯として外せないのが、雑穀入りのご飯です。白米だけが当たり前になる前の名残であり、腹持ちを良くし、体を動かすためのエネルギー源として重宝されてきました。麦や雑穀を混ぜることで、噛みごたえが増し、自然と食べる速度もゆっくりになります。地味ではありますが、日々の生活に合わせた合理的な選択でした。これらのご飯ものに共通しているのは、「主張しない」という姿勢です。味を濃くして印象に残すのではなく、汁物や漬物、煮物と一緒に食べて初めて全体としてまとまります。ご飯単体で完成させる必要がなかったからこそ、素材や作り方も柔軟で、その日の都合に合わせて変えられてきました。信州大町の田舎飯において、ご飯は「料理」というより、生活のリズムを整える存在だったと言えます。朝は軽く、昼はしっかり、夜は控えめに。そうした調整を受け止める土台として、ご飯は常にそこにありました。炊き込みであっても、雑穀入りであっても、特別な意味づけはされず、ただ日常の延長として食べられてきたのです。このようなご飯もののあり方は、観光地で出会う「名物ごはん」とは大きく異なります。写真映えするわけでもなく、説明が必要な料理でもありません。しかし、信州大町の田舎飯を支えてきたのは、こうした静かな主食でした。次の章では、このご飯と並んで食卓の中心を担ってきた、汁物について見ていきます。田舎飯らしさが最も濃く表れる存在です。汁物|信州大町の田舎飯を支えてきた一杯

信州大町の田舎飯において、汁物は脇役ではありません。むしろ、食卓の中心に近い存在でした。ご飯が土台だとすれば、汁物は全体をまとめる役割を担い、これ一杯で食事の輪郭がはっきりします。忙しい朝でも、雪深い日の夜でも、まず用意されるのは温かい汁物でした。最も身近なのは、具だくさんの味噌汁です。大根、人参、じゃがいも、豆腐、油揚げなど、そのとき手に入る野菜が自然に入ります。決まった具材はなく、冷蔵庫や畑の状況で内容が変わるのが当たり前でした。味噌も家庭ごとに違い、塩味の強さや甘みにははっきりとした個性がありました。信州大町の味噌汁は、あくまで「食べるための汁物」です。澄んだ出汁を楽しむというより、野菜の甘みや噛みごたえを含めて一皿と考えられてきました。おかずが少ない日でも、味噌汁に具が多ければ、それだけで食事として成立します。寒い時期には、体を内側から温める役割も大きく、自然と量も増えていきました。冬になると、根菜を中心にしたけんちん風の汁が登場します。大根やごぼう、人参、里芋などを油で軽く炒めてから煮込むことで、コクが出て腹持ちも良くなります。肉を入れない家庭も多く、あくまで野菜が主役です。雪かきや外仕事のあとに、この汁物を口にすることで、ようやく体が落ち着くという感覚を持つ人も少なくありませんでした。汁物が重要だった理由の一つは、作りやすさと応用の利きやすさにあります。前日の残りに少し具を足したり、味を調整したりすることで、無理なく次の食事につなげられます。特別に作り直す必要がなく、日々の流れの中で自然に形を変えていく。その柔軟さが、田舎飯としての汁物を長く支えてきました。また、汁物は家族の体調や年齢に合わせやすい料理でもありました。野菜を柔らかく煮れば高齢者でも食べやすくなり、具を大きめに切れば働き盛りの腹を満たします。味付けも濃くしすぎず、各自が漬物やご飯で調整する。その自由度の高さが、家庭料理としての完成度を高めていました。信州大町の田舎飯において、汁物は単なる一品ではなく、食卓そのものを成立させる存在でした。派手な主菜がなくても、温かい汁があれば食事になる。その感覚は、今も多くの家庭に残っています。次の章では、こうした汁物と並んで、日常を支えてきた煮物や炒め物について見ていきます。冷蔵庫に常にある、静かな田舎飯の話です。煮物・炒め物|冷蔵庫に残り続ける田舎飯

信州大町の田舎飯において、煮物や炒め物は「作って食べきる料理」ではありません。一度で完結することは少なく、冷蔵庫に入れられ、翌日、翌々日と少しずつ形を変えながら食卓に戻ってきます。そこには、料理をイベントにしない、この土地ならではの感覚があります。代表的なのは、大根と油揚げの煮物です。特別な材料は使わず、下茹でした大根と油揚げを、出汁と醤油で静かに煮含めるだけ。味は最初から完成させず、時間とともに染みていくことを前提にしています。作ったその日よりも、翌日の方が落ち着いた味になることを、誰もが知っていました。煮物が頻繁に作られてきた背景には、保存と調整のしやすさがあります。量を多めに作っておけば、忙しい日でも一皿は確保できます。味が薄ければ温め直すときに足し、濃ければ別の料理に回す。決まった分量や手順はなく、その都度、家の都合に合わせて変えられてきました。一方、野菜の油炒めもまた、信州大町の田舎飯として欠かせない存在です。キャベツや人参、玉ねぎなど、畑や冷蔵庫にある野菜を刻み、油でさっと炒めるだけ。味付けは醤油や味噌が中心で、強く主張することはありません。何か足りないときに自然と作られる、いわば調整役の料理でした。炒め物は、煮物以上に即興性が高く、その日の状況をよく映します。野菜が多く採れた日は量が増え、忙しい日は簡単に済ませる。肉が入ることもありますが、主役になるほどではなく、あくまで補助的な位置づけです。油を使うことで満足感を補いながら、野菜中心の食事を支えてきました。煮物と炒め物に共通しているのは、どちらも「主菜にならなくても成立する」という点です。ご飯と汁物があれば、あとは少量で十分でした。だからこそ、これらの料理は豪華さよりも、続けやすさを優先して形づくられてきました。冷蔵庫を開けたときに、そこにある安心感。それが、田舎飯としての役割だったのです。信州大町の煮物や炒め物は、食卓の主役になることは少なくても、日常を確実に支えてきました。派手ではなく、語られることも少ない存在ですが、こうした料理がなければ、田舎飯は成り立ちません。次の章では、これらの料理を陰で支えてきた保存食について見ていきます。冬を越えるために欠かせなかった、もう一つの田舎飯です。保存食|信州大町の田舎飯を支えてきた静かな主役

信州大町の田舎飯を語るうえで、保存食は欠かすことのできない存在です。煮物や汁物のように目立つ料理ではありませんが、食卓の端に常にあり、日々の食事を陰で支えてきました。保存食は特別な日に食べるものではなく、むしろ「いつもそこにある」ことが前提の料理でした。代表的なのは、野沢菜漬けです。冬に向けて仕込まれ、家ごとに味や塩加減が異なります。浅漬けの時期、発酵が進んだ時期、それぞれに役割があり、ご飯のお供としてだけでなく、刻んで炒め物に使われることもありました。一つの漬物を、時間とともに使い切る感覚が、自然と身についていたのです。たくあんもまた、信州大町の冬を支えてきた保存食の一つです。大根を干し、漬け込むという工程は手間がかかりますが、一度仕込めば長く食べられます。薄く切ってそのまま食べるだけでなく、刻んでご飯に混ぜたり、油で軽く炒めたりと、食卓の中で姿を変えながら消費されてきました。保存食の中でも、特に重要なのが自家製味噌です。味噌は調味料でありながら、信州大町の田舎飯では一種の料理の核でした。味噌汁の味を決めるだけでなく、煮物や炒め物の方向性も左右します。市販の味噌が手軽に手に入るようになった今でも、家庭で仕込んだ味噌の味を基準にしている人は少なくありません。保存食がこれほど重視されてきた背景には、冬の長さがあります。雪に閉ざされ、畑から新しい野菜が採れない時期をどう過ごすか。その答えとして、秋のうちに仕込み、冬に食べ切るという循環が生まれました。保存食は、食卓の選択肢を増やすためではなく、選択肢を失わないための知恵でした。信州大町の保存食は、どれも主張が強くありません。少量で、ご飯や汁物を引き立てる役割に徹しています。しかし、その存在がなければ、日々の食事は単調になり、体も心も持ちません。目立たないが欠かせない。保存食は、田舎飯の中で最も信州大町らしい要素と言えるかもしれません。次の章では、こうした保存食や日常の料理の中に、信州らしさがより色濃く表れる豆や粉ものの田舎飯を取り上げます。寒さとともに育まれてきた、少し特殊で、どこか懐かしい料理たちです。豆・粉もの|寒さの中で育ってきた信州大町の田舎飯

信州大町の田舎飯には、豆や粉を使った料理が静かに根づいています。これらは日常的に頻繁に登場するというより、寒さが厳しくなる時期や、少し手間をかけられる余裕のある日に作られてきた料理です。派手さはなく、むしろ地味な存在ですが、この土地の気候と暮らしをよく映しています。代表的なのが、凍み豆腐を使った煮物です。冬の厳しい寒さを利用して凍らせ、乾燥させた豆腐は、水で戻してから煮込むことで、独特の食感と深い味わいを生みます。出汁をたっぷり含んだ凍み豆腐は、噛むほどに旨みが広がり、少量でも満足感があります。これは、寒冷地ならではの保存と調理の知恵が形になった料理です。凍み豆腐の煮物は、若い世代にとっては少し馴染みが薄い存在かもしれませんが、高齢者世代にとっては冬の食卓を思い出させる料理です。肉や魚が貴重だった時代、植物性のたんぱく源として重宝され、体を温める役割も果たしてきました。見た目の地味さとは裏腹に、栄養と実用性を兼ね備えた田舎飯です。もう一つ、粉ものとして挙げられるのが、家庭で食べられてきたそばがきです。外食で提供される洗練された料理ではなく、あくまで家で作る簡素な一品でした。そば粉を練り、熱を加えてまとめるだけのシンプルな工程ですが、腹持ちが良く、小腹を満たす食事や夜食として親しまれてきました。そばがきの食べ方も、決まった形はありません。味噌を添えたり、醤油を少し垂らしたり、その日の気分や手元にある調味料で変えられてきました。特別な料理として構えることなく、必要なときに作る。その気軽さが、粉ものとしての田舎飯らしさを際立たせています。豆や粉を使ったこれらの料理に共通しているのは、寒さと向き合う中で育まれてきたという点です。冬を越えるため、体を温め、無理なく栄養を摂る。そのための手段として、豆や粉は重要な役割を担ってきました。信州大町の田舎飯は、こうした目立たない工夫の積み重ねによって、今も形を保っています。次の章では、これまで紹介してきた料理が、どのように組み合わさって一つの食卓を形づくってきたのかを見ていきます。田舎飯は一品では完結せず、組み合わせの中で初めて完成します。組み合わせ|一品ではなく、食卓として完成する田舎飯

信州大町の田舎飯は、一つの料理だけで語れるものではありません。ご飯、汁物、煮物、漬物といった要素が揃い、それぞれが控えめに役割を果たすことで、はじめて食卓として成立します。主役を立てる発想はなく、全体のバランスが自然と整っていることが何よりも重視されてきました。典型的な食卓を思い浮かべると、白いご飯の隣に温かい汁物があり、そこに少量の煮物や炒め物、そして漬物が添えられます。どれも量は多くなく、味付けも穏やかです。しかし、これらが同時に並ぶことで、満足感は十分に得られます。一品一品を強く主張させないことで、毎日食べても飽きない構成が生まれていました。この組み合わせの中で、調整役を担っているのが漬物です。ご飯が進まない日は漬物を少し多めに取り、塩気が強いと感じれば汁物で和らげる。味を固定せず、食べる側がその都度調整できる余地が残されていました。田舎飯は、作る側と食べる側の間に柔らかな関係を保っていたと言えます。また、料理の組み合わせは季節によって自然に変化します。夏は汁物が軽くなり、野菜中心の炒め物が増える一方、冬は具だくさんの汁や煮物が食卓の中心になります。保存食の比重も季節によって変わり、その時期に合った形で食卓が組み替えられてきました。特別な献立表はなく、季節そのものが指示書の役割を果たしていました。信州大町の田舎飯において、組み合わせは固定された形式ではありません。人数が多ければ品数を増やし、少なければ簡素にする。忙しい日は汁物と漬物だけで済ませることもあります。その柔軟さが、長く続いてきた理由でもありました。無理をせず、その日の暮らしに合わせて形を変えることが、田舎飯の基本でした。こうして見ると、信州大町の田舎飯は「料理の集合体」というより、「暮らしのリズムを映した食卓」だったことがわかります。一品ずつを切り離して評価するよりも、並んだ状態でこそ意味を持つ。次の章では、そんな田舎飯に旅人がどのような場面で出会うのかを見ていきます。観光ではなく、日常の延長線上にある出会いです。旅人が出会う瞬間|信州大町の田舎飯は探しに行くものではない

信州大町の田舎飯は、観光客が目的地として探しに行く料理ではありません。行列ができる店や、名物として紹介される料理とは距離があります。むしろ、旅人が何気なく立ち寄った場所や、予定していなかった場面で、ふと出会うものです。その偶然性こそが、田舎飯らしさを際立たせています。最も出会いやすいのは、宿の朝食です。豪華な料理が並ぶわけではなく、ご飯と汁物、少量の煮物や漬物が静かに用意されているだけ。しかし、その組み合わせは、これまで見てきた信州大町の田舎飯そのものです。特別に説明されなくても、食べ進めるうちに、この土地の日常が少しずつ伝わってきます。地元の食堂で提供される定食も、田舎飯に触れるきっかけになります。派手なメニュー名ではなく、ごく普通の定食として出てくる料理の中に、具だくさんの汁物や作り置きの煮物が含まれていることがあります。観光客向けに整えられていない分、地元の人が日常的に食べてきた形が、そのまま残っています。また、民宿や小さな宿では、夕食や朝食を通して、より家庭に近い田舎飯に出会うことがあります。献立は季節や仕入れ状況によって変わり、決まった形はありません。その日、その家で用意できるものが並ぶだけですが、それが結果として、この土地らしい食卓になります。旅人は、用意された料理を通して、その家の暮らしを一時的に共有することになります。田舎飯との出会いは、強い印象を与えるというより、静かに記憶に残ります。食べた瞬間よりも、旅が終わってから思い出すことの方が多いかもしれません。派手な味や演出がないからこそ、「あのときの食事は落ち着いていた」という感覚として残り続けます。信州大町の田舎飯は、旅人を迎え入れるために用意された料理ではありません。それでも、日常の延長線上にある食卓に偶然居合わせたとき、その土地の暮らしを最も近くで感じさせてくれます。次の章では、ここまで見てきた田舎飯を振り返りながら、信州大町の田舎飯とは何だったのかを整理していきます。料理を超えて残る、その輪郭についてです。まとめ|信州大町の田舎飯とは、暮らしの中で続いてきた食事

ここまで見てきた信州大町の田舎飯は、いずれも特別な料理ではありません。名前を前面に出して語られることも少なく、郷土料理として整理されることもあまりありませんでした。それでも、長いあいだこの土地の食卓に並び続けてきたという事実があります。ご飯もの、汁物、煮物や炒め物、保存食、豆や粉を使った料理。それぞれは控えめで、単体では強い印象を残さないかもしれません。しかし、組み合わさることで日々の食事として完成し、体を支え、生活のリズムを整えてきました。田舎飯とは、その積み重ねそのものだったと言えます。信州大町の田舎飯には、「もてなすための料理」という意識がほとんどありません。誰かに見せるためでも、評価されるためでもなく、ただ生活を続けるために作られてきました。だからこそ、味付けは無理がなく、材料も身近なものが選ばれ、長く続けられる形に落ち着いています。旅人がこの田舎飯に触れるとき、それは観光体験というより、一時的に暮らしに混ざる感覚に近いものになります。派手な驚きはなくても、食後に残る静かな満足感や落ち着きは、この土地ならではのものです。後から思い返したときに、風景や空気と一緒に記憶がよみがえる。それが、田舎飯の持つ力なのかもしれません。信州大町の田舎飯とは、料理名や見た目で定義されるものではなく、どのように食べられてきたかによって形づくられてきた食事です。日常の中で無理なく続き、季節や暮らしに寄り添いながら、今も静かに受け継がれています。特別ではないからこそ、失われにくく、記憶に残り続ける。それが、この土地の田舎飯の本質です。 -

信州そばの歴史と老舗を訪ねて

「信州そば」という言葉を耳にすると、多くの人が無意識のうちに“確かなもの”“間違いのない味”を思い浮かべます。それは単なるブランド名ではなく、長い時間をかけて土地と暮らしが育ててきた、信頼の積み重ねそのものです。日本各地に蕎麦はあれど、「信州」という名がここまで強く結びついている地域は、決して多くありません。信州は山に囲まれた国です。冬は厳しく、平野は少なく、稲作には決して恵まれているとは言えない土地でした。しかし、この環境こそが蕎麦という作物にとっては理想的でした。冷涼な気候、昼夜の寒暖差、清冽な水。米が育たない場所で、人々は蕎麦を育て、命をつなぎ、やがてそれを「文化」にまで昇華させていきました。信州における蕎麦は、贅沢品として始まったものではありません。飢饉に備える救荒作物であり、日々の糧であり、働く人の腹を満たす現実的な食事でした。だからこそ、信州の蕎麦は派手さよりも実直さを選び、見た目よりも香りや喉ごし、そして「毎日食べられること」を大切にしてきたのです。やがて江戸時代に入り、街道文化が花開くと、信州の蕎麦は旅人たちによって各地へと知られていきます。中山道や北国街道を行き交う人々が、宿場町で口にした一杯の蕎麦。その記憶が「信州そばは旨い」という評判となり、江戸の町へ、そして全国へと広がっていきました。信州そばの評価は、広告ではなく、実際に食べた人の体験によって築かれてきたものです。興味深いのは、「信州そば」と一括りにされながらも、その中身は驚くほど多様であるという点です。戸隠、奈川、開田高原、大町。谷が違えば水が違い、集落が違えば打ち方も違う。同じ信州でありながら、蕎麦はその土地の暮らしをそのまま映し出す鏡のような存在であり続けています。本記事では、そんな信州そばの成り立ちを歴史からひもときながら、今も暖簾を守り続ける老舗の蕎麦屋、そして北アルプスの麓・信州大町で味わえる蕎麦の魅力に目を向けていきます。観光名所を巡るだけでは見えてこない、土地と食の関係性。その一端を、一杯の蕎麦を通して感じていただければ幸いです。なぜ信州に蕎麦が根づいたのか|山国が選んだ生きるための作物

信州に蕎麦が深く根づいた理由は、味の良さや嗜好性よりも先に、「生きるために必要だった」という現実にあります。現在の長野県一帯は、日本の中でも有数の山岳地帯であり、平野が少なく、標高が高い土地が大半を占めています。冬は寒さが厳しく、霜害や冷害も多いため、安定した稲作を行うには決して適した環境ではありませんでした。そのような条件の中で、人々の暮らしを支えたのが蕎麦でした。蕎麦は生育期間が短く、痩せた土地でも育ち、冷涼な気候にも強い作物です。春に種をまけば、夏から初秋には収穫でき、万が一ほかの作物が不作でも、最低限の食を確保できる存在でした。信州において蕎麦は、嗜好品ではなく、命をつなぐための「備え」そのものだったのです。こうした背景から、信州各地では早くから蕎麦栽培が広まり、村ごと、谷ごとに独自の品種や栽培方法が生まれていきました。大量生産を目的としなかったため、在来種が多く残り、それぞれが土地の気候や土壌に最適化されていったのです。この多様性こそが、現在「信州そばは奥が深い」と語られる理由でもあります。また、蕎麦は保存性にも優れていました。脱穀し、粉にしておけば、冬の長い間も食料として活用できます。雪に閉ざされ、外部との往来が難しくなる信州の山里において、蕎麦粉は冬を越えるための大切な蓄えでした。寒い季節に温かい蕎麦をすすりながら、人々は次の春を待っていたのです。このようにして信州の蕎麦は、華やかな料理文化としてではなく、暮らしの中で磨かれてきました。無駄を省き、素材の良さを引き出し、毎日でも食べられる味を目指す。その姿勢は、現代の信州そばにも脈々と受け継がれています。信州そばの素朴な力強さは、山国で生き抜いてきた人々の知恵と忍耐の結晶なのです。街道とともに広がった信州そば|旅人が運んだ評判

信州の蕎麦が一地方の食文化にとどまらず、全国にその名を知られるようになった背景には、江戸時代の街道文化が深く関わっています。信州は中山道や北国街道など、東西・南北を結ぶ重要な交通路が交差する場所でした。多くの旅人や商人、役人が行き交うこの土地で、蕎麦は「早く、腹にたまり、体を温める」理想的な街道食として重宝されていきます。宿場町に設けられた蕎麦屋は、単なる食事処ではありませんでした。長旅で疲れた足を休め、情報を交換し、次の行程に備える場所でもあったのです。打ち立ての蕎麦をさっと茹で、香りの立つ一杯を差し出す。その簡潔で無駄のない提供スタイルは、忙しい旅人の時間感覚とも見事に合致していました。この時代、信州の蕎麦はすでに一定の評価を得ていました。山国で育った蕎麦は香りが強く、水の良さも相まって、他国の蕎麦とは一線を画す味わいを持っていたと記録されています。旅人たちは宿場で口にした蕎麦の記憶を江戸や上方へ持ち帰り、「信州で食べた蕎麦が旨かった」という評判が自然に広がっていきました。やがて江戸の町でも蕎麦文化が花開くと、「信州産の蕎麦粉」は質の高い原料として重宝されるようになります。江戸前蕎麦の発展の裏側には、信州から運ばれた蕎麦粉の存在がありました。つまり信州は、蕎麦を食べる土地であると同時に、日本の蕎麦文化を支える供給地でもあったのです。このように街道を通じて培われた信州そばの評価は、作られたブランドではありません。実際に食べ、歩き、語られる中で積み重ねられてきた信用の歴史です。旅人の舌が選び、記憶が運んだ結果として、「信州そば」という名は、日本の食文化の中に確かな居場所を築いていきました。同じ信州でも味が違う|土地ごとに育まれた蕎麦の個性

「信州そば」と一言で呼ばれていますが、その中身は決して一様ではありません。信州は南北に長く、標高や気候、土壌、水質が地域ごとに大きく異なります。その違いは、そのまま蕎麦の香りや食感、打ち方の違いとして現れ、信州そばの世界に豊かな奥行きを生み出してきました。たとえば、戸隠では「ぼっち盛り」と呼ばれる独特の盛り付けが受け継がれています。これは、蕎麦を少量ずつ丸めて盛ることで、香りが逃げにくく、食べるごとに新鮮な風味を楽しめる工夫です。一方で、奈川や野麦峠周辺では、寒い冬に体を温めるための「とうじそば」という食べ方が生まれました。地域の生活環境が、そのまま蕎麦の様式に反映されています。また、信州では在来種の蕎麦が多く残っていることも大きな特徴です。大量生産や規格化が進まなかった山間部では、各集落が自分たちの土地に合った蕎麦を守り続けてきました。その結果、粒の大きさや色、香りの立ち方に違いが生まれ、「どこの信州そばか」が味を左右する要素として今も生きています。打ち方にも地域性があります。細打ちで喉ごしを重視する店もあれば、やや太めに打ち、噛んだときの甘みを引き出す流儀もあります。つなぎの割合、水回しの加減、切り幅のわずかな差が、蕎麦の印象を大きく変えるのです。信州そばの多様性は、技術の競争ではなく、土地と向き合ってきた時間の違いから生まれています。このように、信州そばの魅力は「名物が多いこと」ではありません。村ごと、谷ごとに異なる暮らしがあり、その数だけ蕎麦の表情があることに価値があります。信州で蕎麦を食べ歩くということは、味を比べるだけでなく、その土地の歴史や風土を一緒に味わう旅でもあるのです。今も暖簾を守る信州そばの老舗|時代を超えて選ばれ続ける理由

信州そばの評価を現在まで支えてきたのは、観光ブームや流行ではなく、長い年月をかけて暖簾を守り続けてきた老舗の存在です。時代が移り変わり、食の嗜好や提供スタイルが変化する中でも、信州の蕎麦屋には「変えないこと」を選び続けてきた店が数多くあります。その姿勢こそが、信州そばの信頼感を形づくってきました。戸隠を代表する老舗のひとつが「うずら家」です。戸隠神社の門前町という立地から、多くの参拝客や旅人が訪れる名店ですが、その本質は観光地向けの派手さではありません。ぼっち盛りに象徴されるように、蕎麦の香りを最大限に引き出すことを最優先に考え、素材と向き合い続けています。人が集まる場所であっても、味を落とさない姿勢が、長く支持される理由です。松本城の城下町で暖簾を掲げる「こばやし本店」も、信州そばの老舗文化を語るうえで欠かせない存在です。観光客だけでなく、地元の常連客が通い続けるこの店では、蕎麦そのものの味わいに加え、蕎麦前の文化も大切にされています。酒と肴、そして締めの蕎麦という流れは、蕎麦が単なる食事ではなく、時間を楽しむ文化であることを教えてくれます。また、開田高原の「霧しな」は、少し異なる立ち位置から信州そばを支えてきました。自ら蕎麦を育て、在来種を守りながら、乾麺という形で全国へ信州の味を届けています。店で食べる蕎麦だけでなく、「家庭で信州そばを味わう」という選択肢を広げた点で、その功績は非常に大きいものがあります。これらの老舗に共通しているのは、目新しさを競わないことです。水、粉、打ち方という基本を大切にし、毎日同じ味を出し続けること。その積み重ねが、結果として「信州そばは間違いない」という評価につながっています。老舗とは、古い店という意味ではなく、信頼を更新し続けてきた店なのです。北アルプスの水が育てる一杯|信州大町で味わう蕎麦の魅力

信州大町は、北アルプスの麓に広がる静かな町です。観光地として名が知られる白馬や立山黒部の玄関口でありながら、町そのものはどこか落ち着いた空気を保ち、暮らしと自然が近い距離で共存しています。この大町という土地で食べる蕎麦には、信州そばの本質とも言える要素が凝縮されています。大町の蕎麦を語るうえで欠かせないのが、水の存在です。北アルプスから流れ出る伏流水は、年間を通して水温が安定し、雑味がありません。この水が蕎麦打ちに使われることで、粉の香りが素直に立ち、喉を通るときの輪郭がはっきりとした一杯に仕上がります。派手な演出がなくとも、「水の良さ」だけで違いが伝わるのが大町の蕎麦です。大町の蕎麦屋は、観光向けに強く振り切った店が少ないのも特徴です。地元の人が日常的に通い、昼時には黙々と蕎麦をすする光景が当たり前のようにあります。そこでは、量や価格、そして安定した味が重視され、過度な個性よりも「また食べたくなること」が大切にされています。たとえば、市内で長く親しまれてきた「美郷」は、大町らしい蕎麦屋の代表格です。奇をてらわない手打ち蕎麦は、香りと甘みのバランスが良く、観光客よりも地元客の姿が目立ちます。静かな店内で蕎麦と向き合う時間は、この町のリズムそのものを体感しているかのようです。また、「俵屋」のように細打ちで香りを立たせる店もあり、大町の中でも蕎麦の表情は一様ではありません。同じ水、同じ地域でありながら、打ち手の考え方によって味わいが変わる点は、信州そばの奥深さを改めて感じさせてくれます。大町では、店をはしごすることで、その違いがより鮮明に伝わってきます。信州大町で蕎麦を食べるという行為は、名物を消費することではありません。北アルプスの山々を背景に、その土地の水と空気を感じながら、静かに一杯を味わうことです。観光地の喧騒から少し離れたこの町だからこそ、信州そばが本来持っている素朴さと誠実さが、よりはっきりと伝わってくるのです。冬の信州で蕎麦を食べるということ|寒さが完成させる味わい

信州で蕎麦を味わうなら、冬という季節は決して避けるべきものではありません。むしろ、信州そばの本質に最も近づける時期だと言えます。雪に覆われた山々、澄み切った空気、音を吸い込むような静けさ。そのすべてが、蕎麦を食べるという行為を特別な体験へと変えてくれます。冬の信州では、水の透明度が一段と増します。気温が下がることで雑菌の繁殖が抑えられ、伏流水はより澄んだ状態を保ちます。この水で打たれた蕎麦は、香りが立ちすぎることなく、輪郭のはっきりした味わいになります。派手な主張はありませんが、一口ごとに粉の素性が伝わってくるような、静かな力強さがあります。また、寒さは蕎麦を打つ側の仕事にも影響を与えます。湿度や温度が安定しにくい冬は、粉の状態を読む力や、水回しの感覚がより重要になります。だからこそ、冬でも安定した一杯を出す店には、長年培われた技術と経験が自然とにじみ出ます。冬の蕎麦は、その店の「地力」を知るための試金石でもあるのです。信州大町の冬は特に静かです。観光客の姿が少なくなり、町は日常のリズムを取り戻します。その中で暖簾をくぐり、湯気の立つ蕎麦を前にすると、食事というよりも「暮らしの一部」に触れている感覚になります。雪景色を背にすすり込む一杯は、観光の記憶ではなく、土地の記憶として心に残ります。信州で蕎麦を食べるということは、単に名物を味わうことではありません。山国が選び続けてきた食、寒さとともに磨かれてきた知恵、そして変わらぬ日常の積み重ねを受け取ることです。冬の信州で出会う一杯の蕎麦は、そのすべてを静かに語りかけてくれます。一杯の蕎麦が語る信州という土地|旅の終わりに

信州そばをめぐる旅の最後に残るのは、特定の店名や味の記憶だけではありません。山に囲まれた地形、冷たい水、厳しい冬、そしてそこで暮らしてきた人々の時間。そのすべてが重なり合って、一杯の蕎麦として立ち上がっていたことに、ふと気づかされます。信州そばとは、料理である以前に、土地そのものを映す存在なのです。華やかなご当地グルメや話題性のある名物とは異なり、信州の蕎麦は常に静かな位置にあります。声高に主張せず、流行に迎合せず、ただ淡々と同じ仕事を続けてきました。その積み重ねが、「信州そばは信頼できる」という評価につながり、今も多くの人がこの土地を訪れ、暖簾をくぐる理由になっています。信州大町で蕎麦を食べる体験は、その象徴的な一場面です。北アルプスの麓という立地、水と空気の良さ、観光地でありながら生活の気配が色濃く残る町。その中で出会う一杯の蕎麦は、特別な演出がなくとも、なぜか深く心に残ります。それは、この町が蕎麦を「売るもの」ではなく、「暮らしの一部」として扱ってきたからかもしれません。もし信州を訪れる機会があれば、ぜひ予定を詰め込みすぎず、昼のひとときに蕎麦屋へ立ち寄ってみてください。有名店でなくても構いません。暖簾が揺れ、地元の人が静かに箸を運ぶ店であれば、その一杯には必ず、その土地の時間が溶け込んでいます。信州という名が蕎麦と結びついた理由は、歴史の中にあります。そして、その歴史は今も終わっていません。今日もどこかで粉が挽かれ、水が引かれ、蕎麦が打たれています。その営みが続く限り、信州そばはこれからも、静かに、誠実に、人の記憶に残り続けていくでしょう。監修執筆:早瀬 恒一(はやせ こういち)/旅・グルメライター旅と暮らしのあいだにある「土地の静けさ」をテーマに、温泉地・雪国・里山での滞在記を中心に執筆。派手な名所や話題性よりも、朝の空気の冷たさ、道に残る匂い、季節ごとに変わる音の気配など、現地に身を置かなければ感じ取れない感覚を文章に落とし込むことを得意とする。近年は信州・北陸・東北を主なフィールドに、宿泊施設の公式サイトコラムや観光メディアで取材・執筆を行っている。 -

なぜ白馬の知名度の陰で、信州大町は「静かに評価され続けてきた」のか

白馬という名前は、いまや世界共通語になりつつあります。冬になると海外からの観光客が押し寄せ、英語が飛び交い、山麓の村は国際的なスキーリゾートとしての表情を強めています。その一方で、そのすぐ隣にありながら、同じ北アルプスの雪と水に抱かれている信州大町の名前は、観光の文脈で大きく語られることは多くありません。にもかかわらず、信州大町は消えなかった。流行にもならず、ブームにもならず、爆発的に注目されることもないまま、それでも町として、滞在地として、静かに選ばれ続けてきました。この「続いてきた」という事実こそが、大町という場所を語るうえで最も重要な手がかりです。観光地としての成功は、必ずしも知名度の高さと比例しません。むしろ、強く打ち出される魅力の裏で、暮らしが削られ、土地の輪郭が曖昧になっていく例は少なくありません。その点、信州大町は長い時間をかけて、観光と生活の距離を慎重に保ってきました。結果として生まれたのは、派手さとは無縁でありながら、居心地のよさが積み重なった町の姿です。この町の価値は、パンフレットの写真やランキングでは測りにくいものばかりです。夜の静けさ、生活の匂い、山と町の控えめな関係性、そして「無理に変わらなくていい」という空気。それらは声高に語られることはなく、地元の人々の中で当たり前のように共有されてきました。なぜ、信州大町は白馬の知名度の陰にありながら、評価され続けてきたのか。その答えは、観光戦略や数字の中だけにはありません。むしろ、町の内側、地元の暮らしの視点にこそ、この場所が持つ本質が静かに息づいています。本記事では、白馬との対比を手がかりにしながら、信州大町が選ばれ続けてきた理由を、時間をかけてひも解いていきます。白馬が「外に開いた場所」なら、信州大町は「内に向いた町」だった

白馬と信州大町は、地図で見れば驚くほど近い距離にあります。同じ北アルプスの麓に位置し、同じ雪と水に恵まれながら、二つの町はまったく異なる歩み方をしてきました。その違いは、観光資源の量や自然条件ではなく、「どこに向かって町を開いてきたか」という姿勢にあります。白馬は、早い段階から外へと視線を向けてきた場所でした。スキーという明確な目的を軸に、国内外から人を呼び込むための環境整備が進み、結果として国際的なリゾートとしての地位を確立します。町の構造そのものが、訪れる人を迎え入れるために最適化されていきました。一方で、信州大町は外に向かって強く開くことを選びませんでした。観光を拒んだわけではありませんが、町の中心にあるのはあくまで地元の生活であり、その延長線上に旅人がいる、という関係が保たれてきました。観光が主役になるのではなく、暮らしが主役であり続けたのです。この違いは、町を歩くとすぐに感じ取れます。白馬では、宿泊施設や飲食店、ショップが観光動線に沿って集積し、滞在そのものがイベント化されています。それに対して大町では、日常の風景の中に宿や食事処が溶け込み、観光と生活の境界線が曖昧です。信州大町は、意識的に「内側」を守ってきた町だと言えます。外からの評価や流行に振り回されるよりも、地元の時間の流れを優先し、その中に無理のない形で人を迎え入れてきました。この姿勢が、結果として町の輪郭を保ち、長く滞在できる場所としての基盤をつくってきたのです。白馬が世界に向けて開かれた「目的地」だとすれば、信州大町は今もなお、暮らしの中にそっと存在する「場所」であり続けています。その内向きの選択こそが、派手さとは異なる価値を静かに積み上げてきた理由なのかもしれません。観光地になりきらなかったことが、信州大町の価値を守った

信州大町が今日まで大町であり続けている理由の一つに、「観光地になりきらなかった」という事実があります。これは決して後ろ向きな意味ではありません。むしろ、大町という町の性格を形づくってきた、重要な選択の結果です。高度経済成長期以降、多くの地方都市が観光による活性化を目指し、大規模な開発や分かりやすい名所づくりを進めてきました。その中で信州大町は、観光資源を持ちながらも、町全体を観光向けに作り替える道を選びませんでした。山や水といった自然は誇りでありながら、それを過度に商品化しなかったのです。結果として、大町の景観や町並みは大きく変わらずに残りました。大型のリゾート施設や、短期間で姿を変える商業エリアが少ないため、町を歩いていても時間の断絶を感じにくい。初めて訪れる人であっても、どこか落ち着くのは、この「変わらなさ」がもたらす安心感によるものです。観光地になりきらなかったことで、大町は生活の密度を保ち続けました。地元の人が日常的に使う店や道、施設が観光客によって置き換えられることなく、今も機能しています。観光が町を支配しない構造は、住む人にとっても、訪れる人にとっても、長く続く居場所を生み出しました。派手な成功を追わなかったからこそ、大町は失わずに済んだものが多くあります。暮らしのリズム、景色の奥行き、人と人との距離感。それらは数値化しにくい価値ですが、年月を重ねるほどに重みを増していきます。観光地としての完成度ではなく、町としての持続性を選んだこと。その選択が、信州大町を一過性の流行から遠ざけ、静かに評価され続ける場所へと導いてきました。観光地になりきらなかったこと自体が、この町の最大の資産なのです。黒部ダムとアルペンルートが、大町を「主役にしすぎなかった」

信州大町の名前を全国区に押し上げた存在として、黒部ダムと立山黒部アルペンルートは欠かせません。日本を代表する山岳観光ルートの玄関口でありながら、大町はこの巨大な観光資源を前面に押し出しすぎることはありませんでした。この姿勢は、一見すると控えめに映りますが、町の性格を形づくるうえで非常に重要な役割を果たしています。アルペンルートは、目的地であると同時に通過点でもあります。多くの人が大町に立ち寄り、そこから山へと向かい、また別の場所へ抜けていく。その流れの中で、大町は常に「通る町」として存在してきました。観光の主役になりきらない立場を受け入れてきたことで、町全体が過度に観光化されることを避けられたのです。もし黒部ダムの集客力を軸に、町全体を観光向けに作り替えていたら、大町の景色や暮らしは大きく変わっていたはずです。短期滞在者向けの施設や派手な商業開発が進み、季節ごとの波に町が振り回されていた可能性もあります。しかし大町は、その道を選びませんでした。結果として、大町には「通過点でありながら滞在できる町」という独特の立ち位置が残りました。観光のピークを支えつつも、日常の風景は崩れない。黒部ダムという巨大な存在が近くにありながら、町の重心はあくまで生活の側に置かれています。この距離感は、地元の人にとっても、旅人にとっても心地よいものです。観光の熱量が一気に流れ込む場所ではなく、一度呼吸を整えられる場所としての役割を、大町は自然と担ってきました。アルペンルートの玄関口でありながら、観光の喧騒に呑み込まれなかったこと。それが、大町の静かな評価につながっています。黒部ダムとアルペンルートは、大町を有名にしましたが、大町そのものを塗り替えることはありませんでした。主役になりすぎなかったからこそ残った町の素地が、いま改めて価値として見直され始めているのです。同じ北アルプス、同じ雪質。それでも体験が違う理由

信州大町と白馬は、同じ北アルプスの山域に属しています。降る雪も、水の源も、地質も大きくは変わりません。条件だけを見れば、二つの場所に決定的な差があるとは言い切れないはずです。それでも、実際に滞在してみると、体験の質ははっきりと異なります。白馬の雪は「目的」になりやすい雪です。滑るため、挑戦するため、世界と競うための雪。スキーやスノーボードを中心に、体験が明確に設計されています。一方で、大町の雪は生活の延長線上にあります。特別視されることなく、日常の一部として静かに存在しています。この違いは、滞在中の時間の使い方に現れます。白馬では、一日の行動が目的を中心に組み立てられ、移動や食事、休憩までもが効率を求められます。対して大町では、雪のある景色の中で「何もしない時間」が自然に生まれます。予定がなくても成立する滞在が可能なのです。また、音の密度も異なります。白馬では、冬の町に活気ある音が重なり合い、賑わいが風景の一部になります。一方の大町では、雪が音を吸い込み、夜になるほど静けさが深まっていきます。この静けさこそが、大町の体験を形づくる重要な要素です。同じ雪質でありながら、片方はイベントになり、もう片方は背景になる。その違いが、旅の印象を大きく分けます。大町では、雪は主役になろうとしません。だからこそ、人は雪の中で自分のペースを取り戻し、滞在そのものを味わう余白が生まれます。条件が同じだからこそ浮かび上がる、体験の差。信州大町が静かに評価され続けてきた理由は、この「違いを主張しない違い」にあるのかもしれません。雪を誇るのではなく、雪と共にある時間を差し出してきたことが、大町らしさとして積み重なってきたのです。同じ北アルプス、同じ雪質。それでも体験が違う理由

信州大町と白馬は、同じ北アルプスの山域に属しています。降る雪も、水の源も、地質も大きくは変わりません。条件だけを見れば、二つの場所に決定的な差があるとは言い切れないはずです。それでも、実際に滞在してみると、体験の質ははっきりと異なります。白馬の雪は「目的」になりやすい雪です。滑るため、挑戦するため、世界と競うための雪。スキーやスノーボードを中心に、体験が明確に設計されています。一方で、大町の雪は生活の延長線上にあります。特別視されることなく、日常の一部として静かに存在しています。この違いは、滞在中の時間の使い方に現れます。白馬では、一日の行動が目的を中心に組み立てられ、移動や食事、休憩までもが効率を求められます。対して大町では、雪のある景色の中で「何もしない時間」が自然に生まれます。予定がなくても成立する滞在が可能なのです。また、音の密度も異なります。白馬では、冬の町に活気ある音が重なり合い、賑わいが風景の一部になります。一方の大町では、雪が音を吸い込み、夜になるほど静けさが深まっていきます。この静けさこそが、大町の体験を形づくる重要な要素です。同じ雪質でありながら、片方はイベントになり、もう片方は背景になる。その違いが、旅の印象を大きく分けます。大町では、雪は主役になろうとしません。だからこそ、人は雪の中で自分のペースを取り戻し、滞在そのものを味わう余白が生まれます。条件が同じだからこそ浮かび上がる、体験の差。信州大町が静かに評価され続けてきた理由は、この「違いを主張しない違い」にあるのかもしれません。雪を誇るのではなく、雪と共にある時間を差し出してきたことが、大町らしさとして積み重なってきたのです。派手さより「安心感」を選ぶ旅人に、信州大町は応え続けてきた

信州大町を訪れる人の多くは、最初からこの町を目的地として選んでいるわけではありません。白馬や黒部ダム、北アルプスという強い目的の途中で知り、立ち寄り、そして気づけば滞在時間が伸びている。そのような入り方をする旅人が少なくありません。大町が応えてきたのは、刺激や非日常を強く求める旅人ではなく、安心して過ごせる場所を探している人たちでした。目を引くイベントや派手な演出はない代わりに、町の動線はわかりやすく、生活に必要な距離感が整っています。初めて訪れても、迷わず呼吸ができる町です。地元の人が普段使っている店や道が、そのまま旅人にも開かれていることは、大町の大きな特徴です。観光客向けに切り分けられた空間ではなく、暮らしの延長線上に滞在があるため、旅人は無理に「観光客」にならずに済みます。この自然さが、安心感として伝わっていきます。また、大町は長期滞在や再訪との相性が良い町でもあります。一度訪れた人が、次は別の季節に、あるいは何も予定を入れずに戻ってくる。そのような関係性が静かに積み重なってきました。派手な初速はなくても、評価が消えずに残り続けてきた理由はここにあります。安心感とは、過剰なサービスや設備から生まれるものではありません。町の規模、音の少なさ、人との距離、夜の暗さ。そうした要素が組み合わさることで、自然と生まれるものです。信州大町は、その条件を無理なく保ち続けてきました。派手さを選ばなかったからこそ、大町は「戻ってこられる場所」になりました。評価され続けてきたという事実は、特別な演出ではなく、この町が差し出してきた安心感そのものへの信頼の積み重ねなのです。インバウンド時代に入り、信州大町の評価が静かに再浮上している

近年、白馬を中心にインバウンド観光が一気に加速しました。海外からのスキーヤーや旅行者が押し寄せ、町の景色や空気は短期間で大きく変化しています。その流れの中で、信州大町は再び注目され始めていますが、その注目のされ方は決して派手なものではありません。白馬の混雑や価格高騰を背景に、「少し離れた場所で落ち着いて滞在したい」というニーズが顕在化してきました。そうした旅人にとって、大町は理想的な距離感にあります。白馬へのアクセスを保ちながら、夜は静かに過ごせる。その現実的な選択肢として、大町が選ばれ始めているのです。興味深いのは、信州大町がインバウンド向けに急激な変化を遂げていない点です。英語表記が少なくても、過剰な演出がなくても、町の基本的な構造は変わらない。その「変わらなさ」そのものが、成熟した旅人にとっての安心材料になっています。海外からの旅行者の中には、日本の観光地にありがちな“作られた非日常”ではなく、日常の延長線にある滞在を求める人も増えています。信州大町は、まさにその需要に自然な形で応えてきました。特別なことをしなくても成立する滞在が、国籍を越えて評価され始めています。この再評価は、一過性のブームとは性質が異なります。急激に人が増えるわけでも、町の姿が塗り替えられるわけでもありません。むしろ、これまで積み重ねてきた町の在り方が、時代の変化によって静かに照らされている状態だと言えるでしょう。信州大町は、インバウンド時代に合わせて自らを作り変えたのではありません。変わらずに在り続けた結果として、いま再び選ばれ始めている。その事実は、この町が長い時間をかけて築いてきた価値の確かさを、何よりも雄弁に物語っています。信州大町は「選ばれよう」としなかったから、選ばれ続けてきた

信州大町の歩みを振り返ると、この町は一貫して「選ばれよう」としてこなかったことに気づきます。強いキャッチコピーを掲げることも、流行に合わせて町の顔を塗り替えることもなく、できることを無理のない規模で続けてきました。その姿勢は、結果として観光地としての分かりやすさを欠く一方で、町の輪郭を失わずに済ませています。評価を取りにいかない姿勢は、地元の暮らしを最優先にする判断とも言えます。観光のために生活を変えるのではなく、生活の中に自然と旅人が混ざる形を保つ。その積み重ねが、大町という場所に無理のない滞在感をもたらしてきました。派手なブランディングがなかったからこそ、訪れる人は期待値を過剰に膨らませずに町に入ってきます。そして実際に滞在する中で、静けさや距離感、暮らしの気配に価値を見出す。その評価は、口コミや再訪という形で、時間をかけて蓄積されてきました。観光地としての成功を短期的な数字で測れば、大町は決して目立つ存在ではありません。しかし、長い時間軸で見たとき、町が疲弊せず、評価が剥がれ落ちていないことは大きな意味を持ちます。選ばれ続ける場所とは、常に注目を浴びる場所とは限らないのです。信州大町は、変わらないことを選び続けてきた町です。その結果として、時代の変化の中で価値が再発見され、静かに光が当たり始めています。選ばれようとしなかったからこそ、必要とする人にとって、いつでも戻れる場所であり続けているのです。白馬の陰にあったのではなく、白馬とは異なる時間を生きてきた町。その時間の積み重ねこそが、信州大町がこれからも評価され続ける理由なのかもしれません。白馬の陰ではなく、白馬とは「別の時間」を生きてきた町

ここまで見てきたように、信州大町は白馬の発展の裏側で取り残されてきた町ではありません。二つの町は、同じ山域にありながら、そもそも異なる時間軸を選び、それぞれの役割を生きてきました。白馬がスピードと外向きの成長を担ってきた一方で、大町は立ち止まり、整え、続けることを選んできたのです。信州大町の価値は、比較の中で勝ち負けを決めるものではありません。観光地としての完成度や話題性では測れない、「滞在できる町」「戻ってこられる町」という性質が、この場所の核にあります。それは、急激な変化を避け、暮らしの延長線上に旅を置いてきた結果として、自然に形づくられてきました。評価され続けてきたという事実は、誰かに強く勧められた結果ではありません。派手な宣伝もなく、声高な自己主張もない中で、必要とする人にだけ届き、静かに支持されてきた。その積み重ねが、大町という町を支えてきました。いま、観光の価値観は少しずつ変わり始めています。効率や消費よりも、時間の質や居心地が問われる時代に入り、信州大町が長く守ってきた在り方が、ようやく言葉として理解され始めました。それは新しい魅力が生まれたというより、もともとあった価値が見えるようになったという方が正確です。信州大町は、これからも大きく変わらないでしょう。そして、その変わらなさこそが、この町が選ばれ続ける理由であり続けます。白馬の陰にある町ではなく、白馬とは別のリズムで時間を積み重ねてきた町。その静かな歩みが、これからの旅の中で、より確かな意味を持っていくはずです。 -

派手ではないのに、世界から選ばれていた 信州大町が歩んできた静かなインバウンド観光

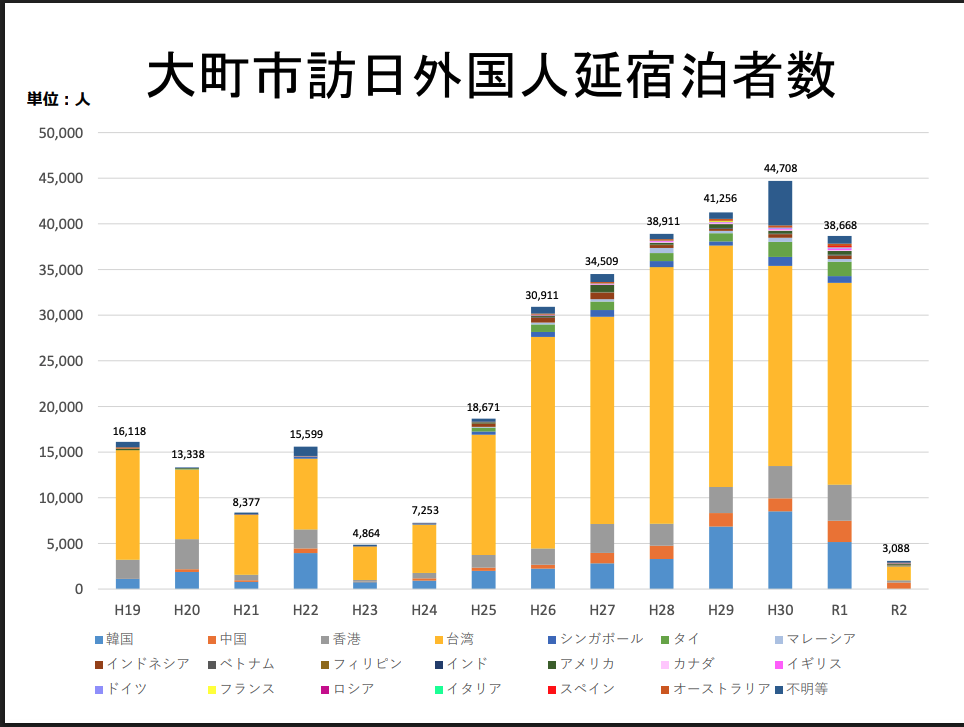

信州大町は、白馬や松本のように海外で広く名前が知られている観光地ではありません。ガイドブックの表紙を飾ることも少なく、SNSで話題になることも多くはない。けれど、実際の数字を丁寧に追っていくと、この町が長年にわたって着実に海外観光客を受け入れてきた「実力ある地域」であることが見えてきます。大町市の訪日外国人延宿泊者数は、平成20年代後半にかけて大きく伸び、ピーク時には年間4万人を超えました。これは地方都市として決して小さな数字ではありません。しかも、その増加は一過性のブームではなく、複数年にわたって積み重なった結果です。つまり信州大町は、偶然ではなく「選ばれる理由」を持った場所として、海外観光客を迎えてきたのです。なぜ信州大町に、これほど多くの海外観光客が訪れていたのでしょうか。どの国・地域から、どのような人たちが、どんな目的を持ってこの町に泊まっていたのでしょうか。数字の背景を読み解くことで見えてくるのは、派手さとは無縁ながらも、国際観光地として非常に健全で、持続可能な構造を持つ信州大町の姿です。本記事では、大町市が公表している訪日外国人宿泊データをもとに、信州大町が海外観光客に支持されてきた理由をポジティブに分析します。単なる人数の多寡ではなく、「どのような価値が評価されていたのか」「どんな可能性がすでに芽生えているのか」という視点から、この町の観光の本質を掘り下げていきます。信州大町は、静かで、派手ではなく、生活の延長線上に自然がある町です。その特性こそが、世界中の旅人にとって大きな魅力になり得ます。数字が語る事実を丁寧に紐解きながら、信州大町が持つ「これまで」と「これから」の価値を、一緒に見ていきましょう。データが示す、信州大町のインバウンド観光の実力

信州大町のインバウンド観光を語るうえで、まず押さえておきたいのが「実際にどれほどの海外観光客が宿泊してきたのか」という事実です。印象や感覚ではなく、公開されている数値を見ていくことで、この町が担ってきた役割と立ち位置がより明確になります。大町市の訪日外国人延宿泊者数は、平成20年代前半には1万人台で推移していましたが、平成25年頃から明確な増加傾向に転じました。その後、平成30年には約4万4千人を記録し、地方都市としては非常に高い水準に到達しています。この推移は、単なる一時的な観光ブームでは説明できないものです。特に注目すべきなのは、増加が1年限りで終わらず、複数年にわたって右肩上がりを続けている点です。海外観光客は、満足度が低い場所や利便性に欠ける地域には定着しません。数字が積み上がっているという事実は、信州大町が「安心して泊まれる場所」「旅程に組み込みやすい場所」として、海外の旅行市場から一定の評価を得ていたことを意味します。また、この規模感は、白馬や松本といった広く知られた観光地と比べると控えめに見えるかもしれません。しかし、重要なのは絶対数ではなく、町の規模とのバランスです。人口や宿泊施設数を踏まえると、信州大町は自らの受け入れキャパシティの中で、無理なく、かつ継続的に海外観光客を迎えてきた地域だと言えます。このようなデータは、信州大町が「これからインバウンドを始める町」ではなく、「すでに国際観光の経験値を持つ町」であることを示しています。言い換えれば、海外観光客を受け入れるための土台は、すでにこの町の中に築かれているのです。その土台の上に、どのような価値を積み重ねていくかが、今後の観光の質を左右していくことになります。次の章では、こうした数値の背景にある「なぜ信州大町が海外観光客に選ばれてきたのか」という理由について、地理的条件や観光動線の視点から、さらに掘り下げていきます。

信州大町のインバウンド観光を語るうえで、まず押さえておきたいのが「実際にどれほどの海外観光客が宿泊してきたのか」という事実です。印象や感覚ではなく、公開されている数値を見ていくことで、この町が担ってきた役割と立ち位置がより明確になります。大町市の訪日外国人延宿泊者数は、平成20年代前半には1万人台で推移していましたが、平成25年頃から明確な増加傾向に転じました。その後、平成30年には約4万4千人を記録し、地方都市としては非常に高い水準に到達しています。この推移は、単なる一時的な観光ブームでは説明できないものです。特に注目すべきなのは、増加が1年限りで終わらず、複数年にわたって右肩上がりを続けている点です。海外観光客は、満足度が低い場所や利便性に欠ける地域には定着しません。数字が積み上がっているという事実は、信州大町が「安心して泊まれる場所」「旅程に組み込みやすい場所」として、海外の旅行市場から一定の評価を得ていたことを意味します。また、この規模感は、白馬や松本といった広く知られた観光地と比べると控えめに見えるかもしれません。しかし、重要なのは絶対数ではなく、町の規模とのバランスです。人口や宿泊施設数を踏まえると、信州大町は自らの受け入れキャパシティの中で、無理なく、かつ継続的に海外観光客を迎えてきた地域だと言えます。このようなデータは、信州大町が「これからインバウンドを始める町」ではなく、「すでに国際観光の経験値を持つ町」であることを示しています。言い換えれば、海外観光客を受け入れるための土台は、すでにこの町の中に築かれているのです。その土台の上に、どのような価値を積み重ねていくかが、今後の観光の質を左右していくことになります。次の章では、こうした数値の背景にある「なぜ信州大町が海外観光客に選ばれてきたのか」という理由について、地理的条件や観光動線の視点から、さらに掘り下げていきます。なぜ信州大町は海外観光客に選ばれてきたのか

信州大町が海外観光客に選ばれてきた最大の理由は、偶然や一時的な流行ではありません。その背景には、この町が持つ地理的な条件と、日本を代表する国際観光ルートの存在があります。信州大町は、立山黒部アルペンルートの長野県側の玄関口として、長年にわたり重要な役割を担ってきました。立山黒部アルペンルートは、日本国内だけでなく、海外でも広く知られている山岳観光ルートです。標高差の大きな移動、雪の大谷に代表される圧倒的な自然景観、ロープウェイやトロリーバスといった多様な乗り物体験は、多くの海外観光客にとって「日本でしか体験できない非日常」として強い魅力を放っています。その動線上に位置する信州大町は、旅程の中で自然に宿泊地として選ばれてきました。特に海外からの旅行では、移動のしやすさと安心感が重視されます。信州大町は、松本や長野といった主要都市からのアクセスが比較的良く、鉄道やバスを使った移動も分かりやすい環境が整っています。山岳地帯でありながら、極端な不便さがなく、「自然は豊かだが、無理をしなくてよい」という点が、多くの海外観光客に受け入れられてきました。また、信州大町は観光地として過度に作り込まれていない点も大きな特徴です。大型商業施設や派手なエンターテインメントは少ないものの、町のすぐそばに山や川、湖といった自然があり、生活と風景が地続きで存在しています。この「日常の延長線上にある自然」は、観光地化が進みすぎた場所では得られない価値として、海外の旅行者に評価されてきました。特に欧米やオセアニアの個人旅行者にとっては、観光名所を巡ること以上に、その土地の空気や時間の流れを感じることが旅の目的になります。信州大町は、夜になると町全体が静まり、星や月明かりが印象的な時間を迎えます。こうした環境は、大都市や有名観光地では得がたい体験であり、「あえて大町に泊まる」理由の一つになってきました。さらに、信州大町はアルペンルートという強力な観光資源に支えられながらも、その影響を過度に受けすぎていません。観光シーズンであっても町全体が混雑しすぎることは少なく、落ち着いた滞在が可能です。このバランスの良さが、結果として「安心して組み込める宿泊地」として、海外の旅行会社や個人旅行者から信頼を集めてきたと考えられます。つまり信州大町は、強い観光動線に支えられながらも、観光地として消費されすぎない稀有な立ち位置にあります。そのことが、長期にわたって安定したインバウンド需要を生み出してきた大きな理由です。次の章では、こうした場所に実際にどのような国・地域の観光客が訪れ、どのような滞在スタイルを選んでいたのかについて、さらに詳しく見ていきます。国別データから読み解く、信州大町を訪れた海外観光客の傾向

信州大町を訪れた海外観光客の特徴をより具体的に理解するためには、国・地域別のデータを見ることが欠かせません。訪日外国人延宿泊者数の内訳を追っていくと、単に「外国人が多かった」という事実だけでなく、どの市場に強く支持され、どのような旅行スタイルと相性が良かったのかが浮かび上がってきます。最も大きな割合を占めているのが台湾からの観光客です。多くの年で、全体の中でも突出した数字を記録しており、信州大町のインバウンドを支える中心的な存在であったことが分かります。台湾市場は、日本旅行への関心が高く、リピーター率も高いことで知られています。その中でも、雪景色や山岳風景といった台湾では体験しにくい自然資源は、特に強い訴求力を持っていました。台湾からの観光客の多くは、立山黒部アルペンルートを主目的とした旅行行程の中で信州大町に宿泊していました。団体旅行やセミ団体が中心で、移動効率や安全性、宿泊の安心感を重視する傾向が見られます。この点において、信州大町は「無理なく泊まれる場所」として、旅行会社や旅行者双方から高い信頼を得ていたと考えられます。次に多いのが、韓国、中国、香港といった東アジア地域からの観光客です。これらの国・地域からの来訪者も、アルペンルートや中部山岳国立公園を含む広域観光の一部として大町を訪れるケースが多く見られました。近距離市場であることから、短期間でも濃密な体験を求める傾向があり、自然景観を効率よく楽しめる信州大町の立地は非常に相性が良いものでした。一方で、タイやシンガポール、ベトナムなどのASEAN諸国からの観光客も、年を追うごとに存在感を増しています。これらの国・地域の旅行者は、団体よりも小規模なグループや個人旅行が多く、写真撮影や体験型観光への関心が高い傾向があります。信州大町の湖や山並み、季節ごとの風景は、SNSを通じて発信されやすく、視覚的な魅力が強く評価されてきました。欧米やオセアニアからの観光客は、人数としては多くありませんが、質の面で重要な役割を果たしています。これらの地域からの旅行者は、個人旅行が中心で、滞在日数が比較的長く、観光名所を巡るだけでなく、その土地の暮らしや文化に触れることを重視します。信州大町の静かな町並みや、自然と生活が近い環境は、こうした価値観と強く結びついていました。国別に見ていくと、信州大町は一つの市場に偏ることなく、複数の国・地域から異なる目的を持った観光客を受け入れてきたことが分かります。この多様性は、観光地としての安定性を高める要素であり、特定の市場が落ち込んだ場合でも柔軟に対応できる基盤となります。次の章では、こうした国別傾向を踏まえたうえで、信州大町がどのような観光価値を評価されてきたのかを整理していきます。国別データから見える、訪問目的と滞在スタイルの違い

国別の訪日外国人宿泊データをさらに踏み込んで読み解くと、単なる人数の違いだけでなく、信州大町がそれぞれの国・地域の観光客に対して、異なる役割を果たしていたことが分かります。どの国の観光客が、どのような目的で大町を訪れ、どのような時間を過ごしていたのか。その違いは、今後の観光戦略を考える上で重要なヒントになります。台湾や中国、韓国といった東アジア圏の観光客にとって、信州大町は主に「アルペンルート観光を支える宿泊地」という役割を担っていました。旅行の主目的は立山黒部アルペンルートや周辺の山岳景観であり、大町はその前後に安心して泊まれる場所として選ばれていたケースが多く見られます。この層に共通しているのは、限られた日程の中で効率よく移動し、確実に名所を体験したいという志向です。こうした東アジア圏の観光客は、宿泊においても過度な個性より「清潔さ」「分かりやすさ」「食事の安心感」を重視する傾向があります。信州大町は、派手な観光演出は少ないものの、落ち着いた宿泊環境と安定した受け入れ体制を備えており、その点が長年にわたって支持されてきた要因だと考えられます。一方、タイやシンガポール、ベトナムなどのASEAN諸国からの観光客は、訪問目的にやや違いが見られます。この層は、単に有名観光地を巡るだけでなく、日本らしい自然風景や季節感を体験すること自体に価値を見出しています。信州大町の湖畔や山並み、朝夕の光景は、写真や動画を通じて共有されやすく、旅の記憶として強く残りやすい要素でした。ASEAN層の観光客は、比較的自由度の高い旅行スタイルを好み、滞在中に町を歩いたり、地元の食事を楽しんだりする傾向も見られます。信州大町のように、観光地化されすぎていない町並みは、「日本の日常を感じられる場所」として新鮮に映り、結果として好意的な評価につながってきました。欧米やオセアニアからの観光客は、さらに異なる動機を持っています。この層は、アルペンルートそのものよりも、日本の山岳地域での滞在体験や、静かな環境の中で過ごす時間に価値を見出す傾向があります。移動を急がず、複数泊しながら周辺を散策したり、宿での時間を大切にしたりするスタイルが特徴的です。このように国別に見ていくと、信州大町は「通過点」としての役割と、「滞在そのものを楽しむ場所」としての役割を同時に担ってきたことが分かります。重要なのは、どちらか一方に偏っていたわけではなく、複数の目的と価値観を受け入れてきた点です。この柔軟性こそが、信州大町のインバウンド観光を長期的に支えてきた大きな強みと言えるでしょう。国別傾向から見える、信州大町が評価されてきた観光価値

国別の訪日外国人宿泊データを俯瞰すると、信州大町は特定の国に一時的に流行した観光地ではなく、国や文化の違いに応じて異なる価値を提供してきた場所であることが分かります。同じ町でありながら、国ごとに「見られ方」や「使われ方」が違っていた点は、大町の観光の奥行きを示す重要な要素です。台湾からの観光客にとって、信州大町はアルペンルート観光を成立させるために欠かせない安定した宿泊地でした。団体旅行が中心である台湾市場では、旅程の確実性が何よりも重視されます。宿泊施設の受け入れ体制が整い、移動の拠点として分かりやすい大町は、安心して組み込める場所として長年選ばれてきました。この層にとって大町は「冒険の場」ではなく、「信頼できる基盤」だったと言えます。中国や韓国、香港といった近隣の東アジア地域からの観光客も、基本的には同様の役割を大町に求めていましたが、その中身には微妙な違いがあります。中国からの観光客は壮大な自然スケールや写真映えする景観への関心が強く、韓国や香港からの観光客は、短期間でも非日常を感じられる環境を求める傾向があります。信州大町は、こうした異なる期待を、過度な演出をせずに自然そのもので満たしてきました。ASEAN諸国からの観光客にとって、信州大町は「日本らしさ」を体感できる地方の町として映っていました。都市部では得られない静けさや、生活と自然が近い風景、季節によって表情を変える山や湖は、旅そのものの満足度を高める要素です。この層は滞在中に町を歩き、日常の風景を写真に収めること自体を楽しむ傾向があり、大町の素朴な環境は強い親和性を持っていました。欧米やオセアニアの観光客にとって、信州大町はさらに意味合いの異なる場所でした。この層は有名観光地を次々と巡るよりも、一つの地域に腰を落ち着け、その土地の空気や時間を味わうことを重視します。大町の静かな夜、朝の澄んだ空気、周囲に広がる山の景色は、まさにそうした価値観と一致していました。結果として、人数は多くなくとも、滞在の質が高い観光客が一定数存在していたことが読み取れます。このように国別で見ていくと、信州大町は「万人向けの観光地」ではなく、「それぞれの国・文化の期待に自然に応えてきた町」であることが分かります。派手なアトラクションや大規模な集客施策がなくても、地理、自然、暮らしのバランスそのものが価値として機能していたのです。この多層的な評価構造こそが、信州大町のインバウンド観光を長期的に支えてきた本質だと言えるでしょう。次の章では、こうした国別の評価を踏まえたうえで、信州大町が今後どのような方向で観光の価値を伸ばしていけるのか、その可能性について考えていきます。国別傾向から整理する、信州大町のインバウンド需要の構造

国別の訪日外国人宿泊データを時系列で見ると、信州大町のインバウンドは「単一市場への依存」ではなく、役割の異なる複数市場によって支えられてきたことが分かります。これは地方観光地としては非常に健全な構造であり、長期的に需要が積み上がってきた理由の一つでもあります。台湾市場は、量の面で信州大町のインバウンドを長年けん引してきました。この層に共通しているのは、日本旅行への経験値が高く、安心感と確実性を重視する姿勢です。信州大町は、立山黒部アルペンルートという明確な目的地と結びつくことで、「計画通りに旅が進む場所」として強く認識されてきました。結果として、団体・セミ団体を中心に、安定した宿泊需要が継続的に生まれていました。中国本土や香港からの観光客は、ダイナミックな自然景観や日本的な山岳風景に強い関心を示す傾向があります。写真や映像を通じて共有しやすい景色が重視され、雪の大谷や北アルプスの稜線といった視覚的インパクトは、信州大町周辺の大きな魅力でした。この層にとって大町は、「日本のスケール感を体感できるエリア」として機能していたと言えます。韓国からの観光客は、比較的短い日程の中で非日常を感じたいというニーズが強く、自然と都市の距離感を重視する傾向があります。信州大町は、大都市から極端に離れすぎておらず、それでいて日常とは異なる景色に一気に触れられる場所です。この「近さと異質さのバランス」が、韓国市場との相性の良さにつながっていました。ASEAN諸国からの観光客は、年を追うごとに存在感を増してきた層です。この層は、日本の地方に対して「素朴さ」や「静けさ」を価値として見出す傾向があり、信州大町の生活感のある町並みや、観光地化されすぎていない環境は、新鮮な体験として受け取られてきました。観光名所を消費するよりも、滞在そのものを楽しむ姿勢が特徴的です。欧米やオセアニアからの観光客は、人数としては少数ですが、信州大町の評価を質的に底上げしてきた存在です。この層は、目的地そのものよりも、滞在中の時間の過ごし方を重視します。静かな環境、過度な観光演出のなさ、自然と向き合える余白は、欧米豪の旅行者が求める「日本の地方像」と高い一致を見せていました。このように国別で整理すると、信州大町は「大量集客型」の観光地ではなく、国や文化ごとに異なる期待を自然体で受け止めてきた場所であることが分かります。結果として、特定市場の変動に左右されにくい、多層的なインバウンド需要が形成されてきました。この構造こそが、信州大町の観光が持つ大きな強みであり、今後の展開を考える上でも重要な基盤となります。国別傾向を踏まえて見える、信州大町が選ばれてきた本当の理由

ここまで国別の傾向を見てくると、信州大町が海外観光客に支持されてきた理由は、特定の国向けに作り込まれた観光地だったからではないことが分かります。むしろ、大町は「誰かに合わせにいった町」ではなく、元々の環境や暮らしの延長線上にある価値が、結果として多様な国・地域の旅行者と自然に噛み合ってきた場所だと言えます。台湾や東アジア圏の観光客にとっては、信州大町は安心して泊まれる拠点であり、旅程を支える重要な存在でした。一方でASEAN諸国や欧米豪の観光客にとっては、観光地としての派手さよりも、日本の地方らしい空気感や、自然と生活が近い環境そのものが評価されていました。同じ町でありながら、求められる役割が異なっていた点は、大町の受容力の高さを示しています。この違いを整理すると、信州大町の価値は「一つの強い魅力」で引き寄せるタイプではなく、「複数の静かな魅力」が重なり合って成立していることが見えてきます。山岳景観や湖といった自然要素、過度に混雑しない町の規模感、夜の静けさ、そして無理のないアクセス。これらが組み合わさることで、国や文化を超えて共通する安心感や心地よさを生み出してきました。特に重要なのは、信州大町が「観光客の消費」を前提に作られてきた場所ではないという点です。観光のためだけに整備された景観ではなく、地元の人々の暮らしがそのまま存在し、その延長線上に自然や風景があります。この構造は、観光地化が進みすぎた地域では失われがちな価値であり、海外の旅行者にとっては強い魅力として映ってきました。国別データを通じて浮かび上がるのは、信州大町が「通過点」でありながら、「記憶に残る場所」でもあったという事実です。アルペンルートを目的に訪れた観光客であっても、朝の空気や宿で過ごした静かな時間、町の落ち着いた雰囲気が、旅の印象を形作る一部になっていました。この点は、単なる宿泊地以上の価値がすでに存在していたことを示しています。次の章では、こうした評価構造を踏まえたうえで、信州大町が今後どのようにインバウンド観光の価値を育てていけるのか、量を追わずに質を高める視点から、その可能性を考えていきます。データから考える、信州大町インバウンドのこれから

これまで見てきた国別傾向や訪問目的を踏まえると、信州大町のインバウンド観光は「これから新しく作り上げていく段階」というよりも、「すでに芽生えている価値をどう育てていくか」というフェーズにあることが分かります。数字が示しているのは、海外観光客がまったく未知の場所として大町を訪れていたのではなく、何らかの期待や安心感を持ってこの町を選んでいたという事実です。特に重要なのは、これまでのインバウンド需要の多くが、立山黒部アルペンルートという明確な動線に支えられてきた点です。この動線は今後も一定の集客力を持ち続けると考えられますが、それだけに依存する観光の形には限界もあります。一方で、すでに大町を訪れた海外観光客の中には、静かな滞在や自然との距離の近さに価値を見出していた層が存在していました。今後の可能性は、この「すでに評価されていたが、十分に言語化・発信されてこなかった価値」をどう掘り起こすかにかかっています。国別に見ると、欧米豪やASEAN諸国の観光客は、滞在時間そのものを楽しむ傾向が強く、量よりも質を重視する層です。こうした旅行者にとって、信州大町の落ち着いた環境や、観光地化されすぎていない雰囲気は、今後さらに強い魅力となる可能性があります。また、信州大町は町の規模が比較的コンパクトであるがゆえに、観光と生活の距離が近いという特徴があります。これは大量集客型の観光地にはない強みであり、長期滞在やリピーターを育てる上で大きな価値となります。実際、海外では「何度も訪れる場所」を持つこと自体が旅のスタイルとして定着しつつあり、その受け皿として大町が果たせる役割は小さくありません。これからの信州大町に求められるのは、海外観光客を無理に増やすことではなく、すでに来ていた人たちが感じていた魅力を丁寧に磨き、伝えていくことです。静けさ、自然、暮らしの気配といった要素は、短期的な流行にはなりにくい一方で、時間をかけて評価され続ける価値でもあります。その価値を正しく育てることが、信州大町らしいインバウンド観光の未来につながっていくでしょう。次の章では、こうした将来像を踏まえ、信州大町が「量を追わずに質を高める観光地」としてどのような方向性を描けるのか、その具体的な視点について考えていきます。量を追わず、価値を深める観光地へ──信州大町の進むべき方向

これまでのデータと国別傾向を踏まえると、信州大町のインバウンド観光において最も重要なのは、「さらに多くの海外観光客を呼び込むこと」そのものではありません。すでに一定数の外国人旅行者が訪れ、評価されてきたという事実がある以上、次の段階はその価値をどう深め、どのように持続させていくかにあります。信州大町は、都市型観光地のように大量の人を受け入れるインフラを前提とした町ではありません。その代わりに、自然と生活が近く、静かな時間が流れる環境があります。この特性は、短期的な集客競争には不向きかもしれませんが、旅の質を重視する層にとっては、他では代替しにくい価値となります。特に欧米豪や一部のASEAN諸国の観光客が示していたように、「何を見たか」よりも「どんな時間を過ごしたか」を重視する旅行者は、今後さらに増えていくと考えられます。信州大町の朝の静けさ、夜の暗さ、宿で過ごす何気ない時間は、そうした価値観と非常に相性が良く、磨き方次第で強い魅力として発信することができます。また、量を追わない観光は、地域にとっての負担を抑えられるという点でも重要です。過度な混雑や生活環境への影響を避けながら、地域の人々の暮らしと共存する形で観光を続けることは、結果として町そのものの魅力を保つことにつながります。信州大町がこれまで自然体で評価されてきた背景には、このバランス感覚があったと言えるでしょう。今後の信州大町に求められるのは、新しい観光資源を無理に作り出すことではなく、すでにある風景や時間の価値を丁寧に言語化し、必要な人にだけ届く形で伝えていくことです。静かであること、派手でないこと、生活の匂いが残っていること。これらは決して弱みではなく、世界の旅人にとっては明確な選択理由になり得ます。信州大町は、量を競う観光地ではなく、「選ばれる理由を持つ町」として歩んでいくことができます。その方向性は、これまで積み重ねられてきたデータと、実際に訪れた海外観光客の行動がすでに示しています。この町らしい観光のあり方を見失わず、静かに価値を深めていくことこそが、信州大町のインバウンド観光の未来だと言えるでしょう。